Il y a quelques années en effectuant des recherches approfondies sur le thème des liminal spaces, je suis tombé par hasard sur un projet sonore qui allait littéralement me captiver : Everywhere at the End of Time, œuvre radicale, magistrale, et profondément bouleversante signée The Caretaker, alias Leyland Kirby.

Ce projet, démarré en 2011, explore les défaillances de la mémoire, les hallucinations auditives, et la dégradation progressive de la conscience.

Leyland James Kirby aka The Caretaker. Photo by Anders Bigum

Même son nom est une référence directe à Jack Torrance, le gardien mentalement instable de l’Overlook Hotel dans The Shining, un film dont les morceaux de ballroom déjà fantomatiques ont nourri l’imaginaire sonore de Kirby. Bref, vous l’avez compris, tous ce dont je suis ultra friand (Je reviendrai sur le cas du film Shining lors d’un prochain article).

En réalité, j’avais déjà croisé sa route sans le savoir en 2005, avec l’album Selected Memories from the Haunted Ballroom (1999), que j’utilisais à l’époque pour accompagner ma série de photos sur des hôtels vides, durant mes études d’art (du Liminal Spaces et backrooms avant l’heure les gars si, si).

Mais Everywhere at the End of Time va bien plus loin : On dépasse ici la simple BO d’un film d’épouvante, ou la bande-son accompagner les shorts « Drama TikTok » d’influenceurs décérébrés (Quel cancer ce truc).

C’est une œuvre-concept totale, d’une durée de 6h30, découpée en six volets, chacun représentant un stade clinique et émotionnel de la démence. Mais plus encore qu’un concept, c’est un rituel sonore et visuel, un long adieu, une traversée intérieure.

Un voyage où la musique et la peinture se tordent, se fanent, s’effondrent avec l’esprit. Bouleversant.

Couverture de Stage I – « Beaten frowns after » Ivan Seal, 2016

// STAGE I : NOSTALGIE LUCIDE

Le voyage commence dans une brume dorée.

Des boucles de ballroom music des années 1920-1930 émergent, presque intactes.

On y entend des airs de jazz doux, des mélodies romantiques, des morceaux de salon, diffusés comme à travers un vieux gramophone oublié dans un grenier. C’est une fenêtre entrouverte sur l’âge d’or du patient, une évocation douce des souvenirs heureux.

Sortie en 2016, cette première étape se concentre sur les premiers signes de perte de mémoire. La musique est encore lumineuse, optimiste, portée par un rythme exaltant. Tout semble joyeux… ou presque.

Car rien n’est totalement net.

Les morceaux sont légèrement ralentis, filtrés, rongés par le souffle, le craquement des vinyles, les larsens étouffés. Chaque piste tourne en boucle, mais la boucle semble décalée, comme une tentative de se souvenir qui échoue par instants.

Ce n’est pas la musique qui est malade c’est la mémoire qui l’abrite.

L’auditeur est bercé, presque trompé. On flotte dans une nostalgie chaleureuse mais déjà fausse, un souvenir trop parfait pour être vrai. Comme une cassette qu’on écoute pour la dernière fois, en sachant que, bientôt, elle ne jouera plus rien.

Les couvertures sont peintes par l’artiste anglais Ivan Seal, spécialisé dans les œuvres surréalistes et abstraites centrées sur les concepts de mémoire et la création d’objets imaginaires.

Pour cette première phase, la couverture représente une forme blanche, lisse et identifiable, comme un objet de porcelaine ou un vase à fleurs, posé sur un fond bleu-gris neutre.

L’objet semble réel… mais il est légèrement flou, hors-champ, comme mal imprimé par la mémoire.

C’est un souvenir encore là mais déjà entamé par l’oubli.

Le ton pastel, l’éclairage doux, le sujet centré : tout suggère une époque révolue, vue au travers d’un verre déformant.

Une stase nostalgique, suspendue dans du formol mental.

► RESSENTI : L’auditeur est bercé, presque trompé.

On flotte dans une nostalgie chaleureuse mais déjà fausse, un souvenir trop parfait pour être vrai. C’est beau, c’est familier, mais quelque chose sonne étrangement fragile, comme si tout cela pouvait s’effondrer à tout moment.

Ce n’est pas seulement une scène au son magnifique. C’est un adieu déguisé.

Cette première phase donne une illusion de confort, mais en arrière-plan, on sent déjà la menace sourde de l’oubli. Le plaisir d’écoute est bien là, mais il a un goût d’inéluctable. On s’accroche à la beauté parce qu’on pressent qu’elle ne durera pas.

Couverture de Stage II – « Pittor pickgown in khatheinstersper » Ivan Seal, 2015

// STAGE II : LE TROUBLE NAISSANT

Les airs reviennent… mais rien n’est stable.

Les morceaux sont ralentis, déformés. Le tempo devient bancal, l’alignement est fragile, l’ambiance s’épaissit. Comme un disque rayé qui s’obstine, la musique tente d’exister… mais échoue à chaque boucle. Les textures se salissent, les silences s’allongent, l’espace sonore devient trouble.

On n’est plus dans le souvenir : on est dans l’érosion du souvenir.

Cette étape prend un tournant plus sombre : elle marque la prise de conscience du “patient”.

Ce que la Stage I masquait encore, Stage II le révèle.

La lumière baisse, les souvenirs s’effacent, et l’humeur devient plus instable, plus triste, plus résignée.

Les titres des morceaux sont sans équivoque :

- A Losing Battle Is Raging

- What Does It Matter How My Heart Breaks (écho direct à It’s Just A Burning Memory)

Ils décrivent l’acceptation douloureuse de ce qui est en train de se produire, sans pour autant l’admettre totalement.

La musique résiste, mais l’oubli gagne du terrain. Les harmonies sont encore là, mais déformées, comme si elles passaient à travers un filtre de chagrin, de confusion, de peur.

La peinture d’Ivan Seal pour cette deuxième phase suggère une forme plus incertaine.

L’objet représenté est déstructuré en son centre, comme si le cœur de la forme se désagrégeait.

Les bords sont plus flous, moins définis, l’arrière-plan plus trouble.

Il y a une coupure dans la continuité visuelle, un effondrement latent.

On a le sentiment d’un objet que l’on connaît mais que l’on ne parvient plus à nommer, un objet que l’on a déjà vu. Mais où ?

Un peu comme ces souvenirs qui nous échappent juste au moment où on croyait les tenir.

► RESSENTI : C’est une phase profondément mélancolique, car on sent que quelque chose est en train de mourir mais sans pouvoir encore le nommer l’origine du mal.

En tant qu’auditeur, on cherche instinctivement à identifier les morceaux, à retrouver une logique… mais tout nous échappe. C’est une phase de refus émotionnel, très proche de ce que peut vivre un proche confronté aux premiers signes d’Alzheimer chez un être aimé.

La tension entre ce que l’on reconnaît et ce que l’on ne comprend plus génère un malaise diffus. La musique devient un champ de bataille intérieur, un espace où la conscience tente de se maintenir mais glisse déjà. Un sentiment de panique s’installe.

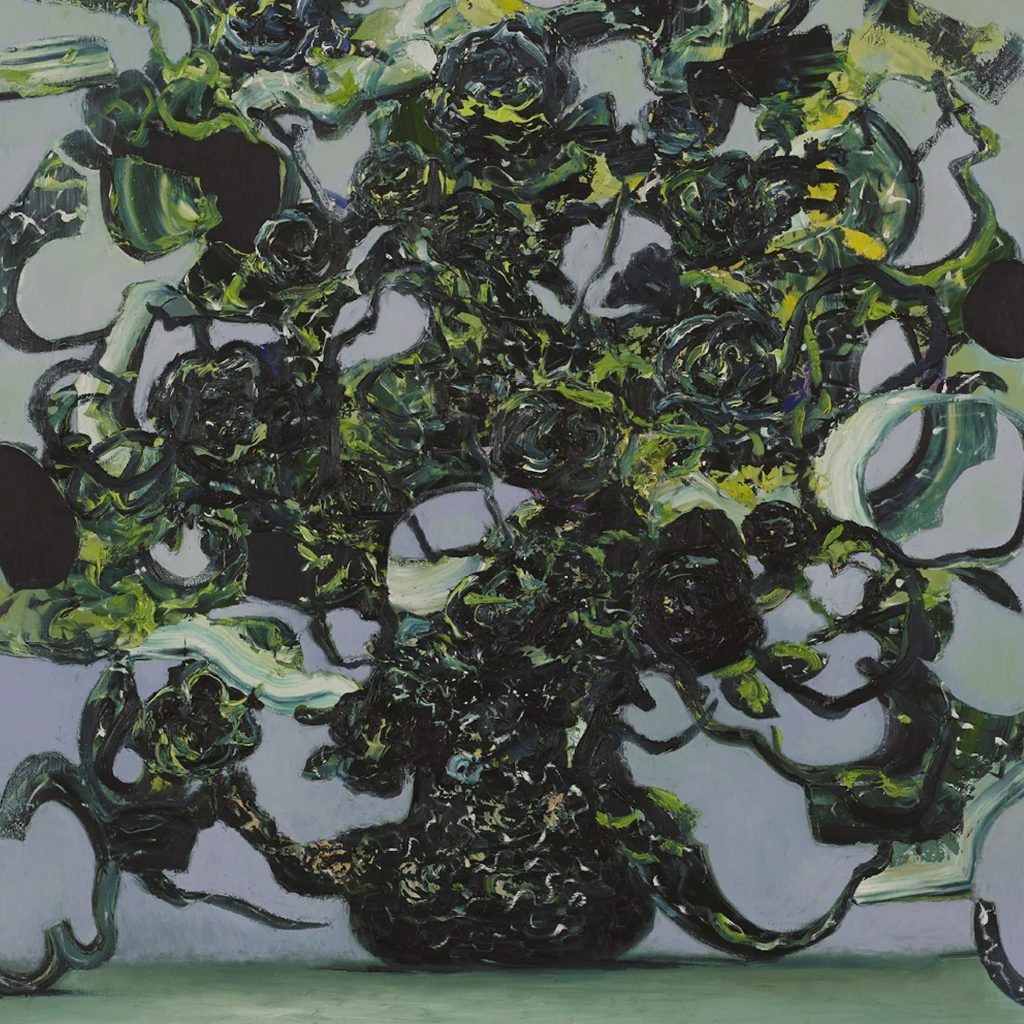

Couverture de Stage III – « Hag » Ivan Seal, 2014

// STAGE III : DISLOCATION MENTALE

Nous voici confrontés à quelques-uns des derniers souvenirs cohérents, avant que la confusion ne s’installe et que les brumes grises ne se forment et ne se dissipent. Les plus beaux moments ont été remémorés, mais le flux musical devient plus confus et emmêlé. Certains souvenirs singuliers deviennent plus perturbés, isolés, brisés et distants. Ce sont les dernières braises de la conscience.

— Leyland Kirby, à propos de Stage III

Le basculement s’installe.

Ce n’est plus une perte progressive, mais une fracture nette, une chute.

Les fragments de musique ne sont plus que des éclats sans contexte, des souvenirs désolidarisés de toute logique. Les boucles deviennent étouffantes, accidentées, douloureuses. Ce qui ressemblait encore à des mélodies au début de la phase devient une matière sonore opaque, chaotique, désaxée.

Certains morceaux, comme Internal Bewildered World, basculent nettement dans le dark ambient, renforçant cette sensation d’enfermement mental.

Avec Aching Cavern Without Lucidity, la musique n’est plus qu’un bruit trouble, un écho vide, un rescapé difforme des phases précédentes.

On n’est plus dans l’évocation : on est dans la dissociation.

Les sons grincent, vibrent de manière instable, résonnent dans un espace sans murs.

Les réverbérations sont cosmiques, abstraites, comme si l’auditeur flottait dans un lieu où les lois de la perception ont cessé d’exister.

Ivan Seal accompagne cette fracture cognitive avec une toile à la fois plus texturée et plus morcelée.

On y devine encore une forme centrale, mais elle est floue, instable, comme vue à travers une eau trouble. Les contours sont éclatés, les masses se chevauchent, se superposent.

L’image déjà altéré semble avoir été peinte à partir d’un souvenir mal recopié, ou transmis d’un esprit à un autre.

Ce n’est plus une représentation, c’est un écho visuel, un fantôme de pensée.

► RESSENTI : Ce n’est plus un disque que l’on écoute : c’est le cerveau d’un homme qui se fracture en temps réel.

C’est ici que l’écoute devient une épreuve. La musique ne guide plus. Elle avale.

On est aspiré dans un champ de ruines cognitives, à la fois témoin et victime de la dislocation.

On ressent cette étape comme une chute dans un gouffre mental, suspendu, conscient, mais incapable d’agir, regardant le monde depuis un espace englouti.

L’impuissance est immense. On continue d’écouter comme pour garder un fil, mais ce fil n’existe plus. Il n’y a plus de musique au sens classique. Seulement des traces, des morceaux désynchronisés de ce que nous étions.

Couverture de Stage IV – « giltsholder » Ivan Seal, 2017

// STAGE IV : LE MIROIR ECLATE

À ce stade du projet, toute ressemblance avec la mémoire ou la joie a disparu. C’est ici que la réalité se brise.

Il ne reste plus de musique au sens où on l’entendait. Les samples sont ralentis à l’extrême, méconnaissables, étouffés dans des nappes distordues. Chaque piste semble durer une éternité. Parfois, un son plane plusieurs minutes sans jamais évoluer.

Le silence n’existe plus. Il est remplacé par une densité oppressante, une masse sonore qui respire mal, comme une présence anxieuse sans forme.

C’est ce que The Caretaker nomme la phase de confusion post-conscience. Une plongée dans l’horreur sans crescendo, sans relâchement, sans sens.

Rien ne progresse. Rien ne s’aggrave. Il n’y a pas de tension : juste un état constant de peur et de misère.

On ne peut même plus parler de boucle musicale.

Il ne reste que des effilochages sonores, des tentatives de reconstruction qui avortent, des échos qui se répètent dans le vide.

Mais soudain, au cœur de cette nuit, survient une illusion : le Bonheur Temporaire.

Une musique presque familière refait surface. Elle évoque les premières phases, mais avec une texture malade, un filtre toxique. Un souvenir du passé ? Non : une imitation bon marché, un dernier leurre avant l’abandon total.

Ce moment de soulagement m’a presque rassuré… avant de m’oppresser à nouveau. Car ce soulagement, je savais que c’était le dernier.

Le retour en arrière devient impossible. La pochette de Stage IV, elle aussi, se déforme : un visage humain fondu, déshumanisé, avalé par le chaos intérieur.

La perte d’identité, c’est ce que Ivan Seal traduit également à travers sa couverture.

Le visage (ou ce qu’il en reste) sur la toile est fondu, comme dissout dans une matière visqueuse.

Les traits sont lissés, les couleurs délavées, les formes inhumaines.

On ne distingue plus aucun repère anthropomorphique : il s’agit d’un être sans nom, sans corps, sans ancrage.

Cette peinture ne représente plus, elle désagrège. C’est une silhouette-fantôme, une présence déjà disparue.

► RESSENTI : Cette phase est une épreuve. Elle ne cherche pas à séduire. Elle confronte.

C’est la phase de la dissociation totale. On n’est plus dans un esprit malade, on est à l’intérieur d’un esprit qui ne sait même plus ce qu’il est.

La musique devient autre, inhumaine, presque parasitaire. On n’est plus l’auditeur. On est le réceptacle d’une mémoire mourante. Et dans cet espace mental étranger, on flotte sans repères, comme un intrus qui ne peut rien réparer.

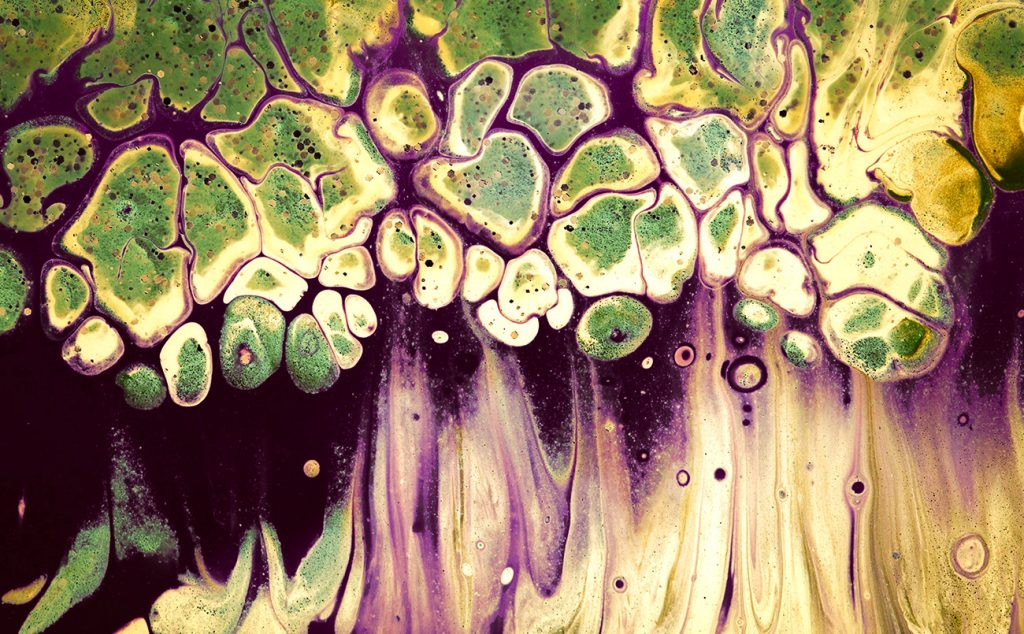

Couverture de Stage V – « Eptitranxisticemestionscers desending » Ivan Seal, 2017

// STAGE V : LE LABYRINTHE INTERIEUR

Le calme ne revient jamais vraiment. La confusion, elle, s’épaissit encore.

Le chaos sonore du stade précédent semblait total, il n’était qu’une amorce.

Stage V enfonce l’auditeur dans un labyrinthe sans issue, où chaque son est trop court pour être compris, trop fragmenté pour être suivi, trop rapide pour être retenu.

Les textures deviennent plus sèches, plus abrasives, les silences plus lourds, presque gênants.

La musique, si on peut encore l’appeler ainsi, n’a plus de direction, plus de logique interne.

On entend des spasmes, des sursauts sonores, comme un système nerveux en roue libre.

C’est un cerveau qui tourne par habitude, sans but.

Et pourtant, dans ce dédale cognitif, surviennent parfois de brefs moments de calme.

Mais ce répit n’en est pas un. Car ces instants vous laissent juste assez de temps pour ressentir le vertige, penser à la chute, vous projeter dans l’effacement. Ils agissent comme un piège, une illusion de lucidité, aussitôt effacée.

C’est un monde sans repères. Un univers où le temps est fracturé, l’espace abstrait. Dans une pièce sombre, seul, il devient difficile de ne pas imaginer ce que vivrait un être humain enfermé dans cette boucle mentale. On pense aux post-it, à la mémoire qui se raccroche à des mots simples pour survivre. On pense aux yeux vides de ceux qui restent là sans y être.

Et on se rend compte qu’ici, il n’y a plus rien à comprendre.

La peinture de Seal pour Stage V accompagne cette chute, elle devient presque abstraite. Un amas de matière, pâle, poreuse, inorganique. On croit y percevoir des formes familières : un objet, une structure ? Mais tout est flou, étouffé, décontextualisé.

Il n’y a plus de visage, plus de centre. La toile est un labyrinthe informe, une trace de souvenir devenue illisible. Le regard se perd dans la composition comme la conscience de l’individu.

► RESSENTI : Il n’y a plus de tristesse, ni de panique. Seulement un vide lent, immense, existentiel.

Stage V est un abandon profond. On ne cherche plus à retrouver le fil, ni à identifier les sons. On subit.Chaque son est un vestige flou d’une personne disparue, chaque accalmie une interruption dans la douleur, mais jamais un soulagement.

Le labyrinthe est clos. Et derrière chaque mur, il n’y a plus qu’un miroir fêlé.

Couverture de Stage VI – « Necrotomigaud » Ivan Seal, 2018. Cette illustration est utilisée pour représenter la série d’albums dans son ensemble.

// STAGE VI : L’OUBLI TOTAL

Ce n’est plus l’oubli qui gagne. C’est l’existence elle-même qui se retire.

Il ne reste plus rien. Ou plutôt, c’est la présence d’un monde sans personne pour l’écouter, sans conscience pour l’habiter.

Les nappes sonores sont lourdes, graves, presque inaudibles. Ce sont des masses de fréquences fantômes, des souffles résiduels.

Plus de boucle, plus de musique, plus d’effort.

Juste une matière sonore informe.

La mémoire a disparu, et avec elle, toute tentative de figer le temps. L’oreille ne cherche même plus à comprendre : elle s’enfonce. Le silence, ici, n’est pas absence : il est poids, matière, fin.

Le tumulte a disparu. Mais il n’y a pas de clarté. Il n’y a plus rien à oublier.

Stage VI n’est plus une musique. C’est un effacement. Un lent glissement vers une fin où l’identité, les souvenirs, la douleur, tout s’estompe. Rien ne revient. Même pas la peur.

Et pourtant…

Dans cet effacement pur, quelque chose d’indéfinissable se produit. Comme un vertige de paix, une ébauche de rémission. Un dernier éclat, presque invisible, un mirage de mémoire, une silhouette floue, comme un ange au loin qui s’efface en silence.

Le dernier morceau, Place in the World Fades Away, agit comme une épilogue muette, une épitaphe sonore où l’individu s’efface totalement.

La peinture de cette phase est la plus abstraite de toutes. Une forme flottante, à moitié visible, comme retournée. Certains y voient une toile vue de dos, métaphore puissante :

Le souvenir est là… mais « le sujet » ne peut plus le voir.

C’est l’image même de la conscience retournée, de l’esprit vidé de toute capacité à comprendre ce qu’il perçoit. Une empreinte déformée, lisse, inaccessible.

► RESSENTI : On ne pleure plus. On n’espère plus. On est simplement là, témoin d’une extinction douce.

Stage VI marque la disparition de tout ce qui fait de nous un être vivant : la mémoire, la parole, la peur, le sens. Et dans cet effondrement final, il reste une forme de paix. Pas une consolation. Pas un pardon.

Une absence. Une lumière trop faible pour éclairer, trop douce pour faire peur.

C’est la fin. Mais ce n’est pas un cri. C’est un soupir qui s’éteint avant de finir sa phrase.

// EVEYWHERE AT THE END OF TIME : QUAND L’IMAGE S’EFFACE AVEC LE SON

Ce qui rend Everywhere at the End of Time encore plus troublant, c’est qu’il ne s’agit pas d’une œuvre purement sonore.

Chaque étape est accompagnée d’une peinture d’Ivan Seal, et ces visuels forment eux aussi une progression dégénérative. Des formes étranges, indéchiffrables, objets flous ou fondus, comme des souvenirs visuels dont les contours se perdent.

On croit reconnaître une matière, une silhouette… mais elle se dérobe. Le réel se fait peinture abstraite. Et l’abstrait devient langage mental.

La peinture d’Ivan Seal ne représente rien.

Elle évoque l’effondrement de tout ce qui fait mémoire, tout ce qui fait sens.

Et elle le fait en parfaite résonance avec la chute musicale de The Caretaker.

La dernière œuvre visuelle, souvent perçue comme le revers d’une toile, résume tout : le souvenir n’a pas disparu… il est là, mais invisible, inaccessible. La mémoire existe encore quelque part, mais plus pour celui qui l’a perdue.

« Mémoire » – Photo de Julien Delille, 2025.

// EVERYWHERE AT THE END OF TIME : UNE OEUVRE DE DISPARITION

Everywhere at the End of Time est une œuvre radicalement sensorielle, un projet qui va à contre-courant de toute logique musicale moderne. Elle ne se vend pas, elle ne se consomme pas. elle se traverse, comme on traverse un deuil.

Mais au lieu de pleurer quelqu’un, c’est soi-même que l’on regarde sombrer. Et c’est ce qui rend cette expérience si forte, si perturbante, si déreangeante.

The Caretaker ne cherche pas à illustrer la démence. Il la fait vivre, dans ce qu’elle a de plus désincarné, intime, douloureusement beau. Cette œuvre n’est pas recommandable. Elle est indispensable.

La mémoire. L’identité. L’être. Tout cela peut se dissoudre. Mais dans cette dissolution, une forme d’art peut naître. Et devenir immortelle.

Deux personnes de ma famille sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. Et même si je ne peux qu’imaginer ce qu’elles vivent, ce disque m’a donné une sorte de clef émotionnelle, un point d’accès terrifiant, mais nécessaire pour entrevoir le lent effondrement de la mémoire, l’effritement de l’être, la perte du fil.

J’ai toujours eu une peur viscérale de ces maladies comme la démence, Parkinson, Alzheimer… Comme un vertige qui me hante d’une hypothétique finitude. J’ai un besoin irrépressible de garder le contrôle, de faire l’inventaire de mes souvenirs, de convoquer mes savoirs. Perdre cela… c’est perdre l’essence même de ce que je suis.

L’idée que le cerveau lâche, que la mémoire s’efface, que l’on oublie ce qu’on est, ce qu’on sait faire, ce qu’on aime, c’est un véritable cauchemar éveillé.

La peur que cela provoque en moi est difficile à décrire, à détailler. Mais cet album en a esquisser ses coutours par ses sons. Et rien que pour ça, il est unique à mes yeux. Il ne prétend aucunement reproduire la démence, c’est impossible évidemment. Mais parce qu’il force à s’imaginer ce qu’il se passe quand tout fout le camp. Quand il n’y a plus de nom. Plus de date. Plus de soi.

Je n’irais pas jusqu’à dire que cet album recrée ce que vit une personne atteinte de démence, ce serait indécent de ma part envers celles et ceux qui souffrent de ce mal corrosif. Mais il parvient à évoquer l’impensable, à faire sentir l’érosion, à nous faire imaginer l’abîme.

Je repense à cette scène profondément touchante des Simpsons (et oui toujours une référence des « Simpsons », tout est « Simpsons »), dans la saison 5 épisode 21 : L’amoureux de grand-mère.

Abe Simpson, vieil homme à moitié oublié, danse lentement avec Jacqueline Bouvier, au son d’un jazz distordu, comme joué sur un vinyle gondolé. Un souvenir fragile, un moment suspendu.

Jacqueline murmure :

– « Oh… mon air préféré… comme je me sens bien… »

Et Abe répond :

– « Je ne me suis pas senti aussi jeune depuis… aaah… je ne m’en souviens plus. »

Extraits d’images de la séquence entre Jacqueline et Abe issues de l’épisode 21 de la saison 5 des « Simpsons » : L’amoureux de grand-mère.

C’est peut-être ça, Everywhere at the End of Time. Pas un disque. Un ralentissement de la vie. Un souvenir qui essaie de revenir mais se brise en vol.

Je suis sorti de ma première écoute vidé, désaxé, égaré dans l’espace.

Aucun album et j’en ai écouté des extrêmes, du True Black, du Dark Ambient, du Doom, du Hardcore, de l’Expérimental ne m’a mis dans un tel état de sidération.

Et pourtant… Telle une hypnose, j’y suis revenu. Une deuxième fois. Puis une troisième pour ecrire cette analyse. Pour essayer de comprendre chaque moment de basculement, chaque fragment de déclin, comme on décrypte un rêve qui s’efface.

Everywhere at the End of Time est une prouesse artistique, un chef-d’œuvre de narration sonore, une expérience nécessaire. Elle nous confronte à l’oubli, à la perte, à la fin de ce que nous sommes. Mais paradoxalement, en nous effaçant, elle nous marque profondément. Et peut-être, au fond, nous ramène un peu plus à notre statut d’être humain voué à l’irrémédiable décrépitude.

👉🏼 Vous pouvez écouter l’intégralité du projet Everywhere at the End of Time de The Caretaker sur YouTube, via la playlist officielle ici : Everywhere at the End of Time – The Caretaker (Playlist complète)

👉🏼 La page Instagram où retrouver le travail et l’actualité artistique de Ivan Seal : @ivanseal